【お問い合わせ】フォームに不具合がありました。ごめんなさい。

・メールを書いたのに『返信が無かった』(こちらに届かなかったのです)

・メールを書くと『送信に失敗しました』と、大変ご迷惑をおかけしました。

何度もメールを出して頂いた方がいらっしゃったら、大変申し訳なく思っています。申し訳ありませんでした。

あなたの家にも茶室を作り、茶道人生を始めましょう

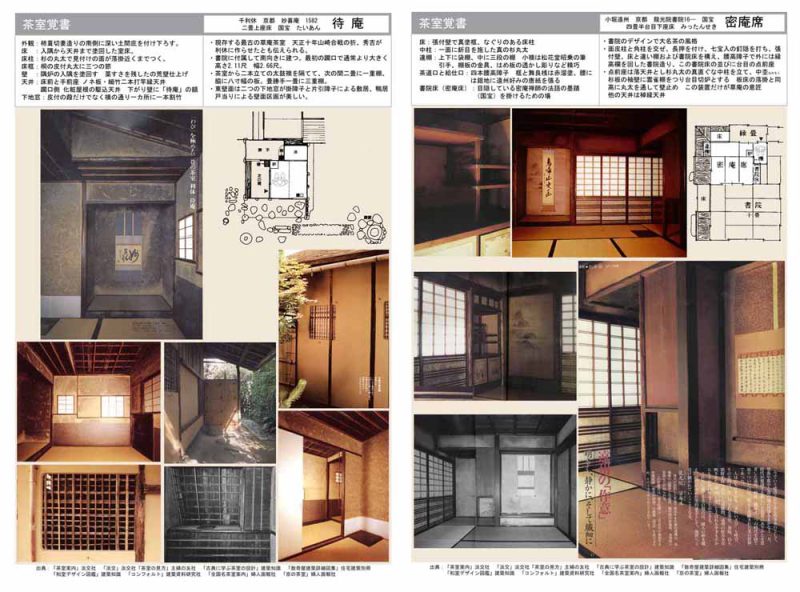

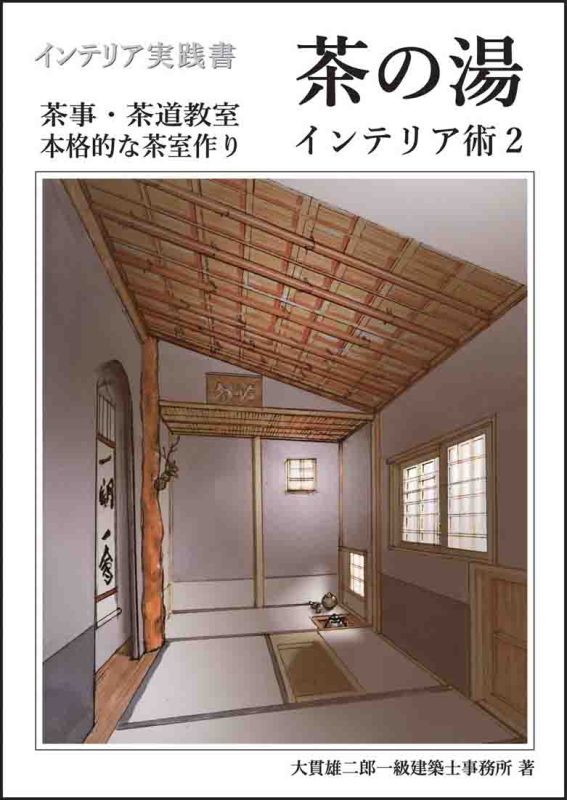

質素で丁寧な造りの茶室、美しい茶道具の取り合わせ。日本の感性が作り上げた茶の湯は、世界に誇れる住文化です。

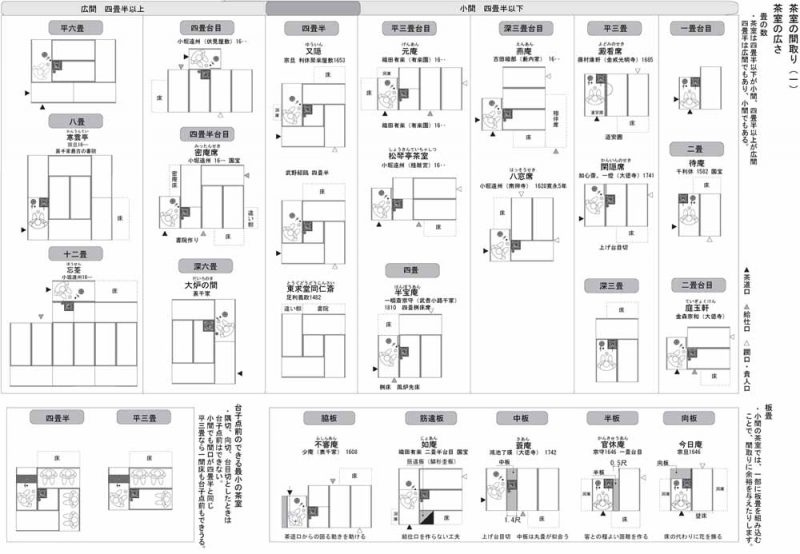

茶室作りの専門知識になる資料が沢山あります。自由にダウンロードできますので参考にして下さい。

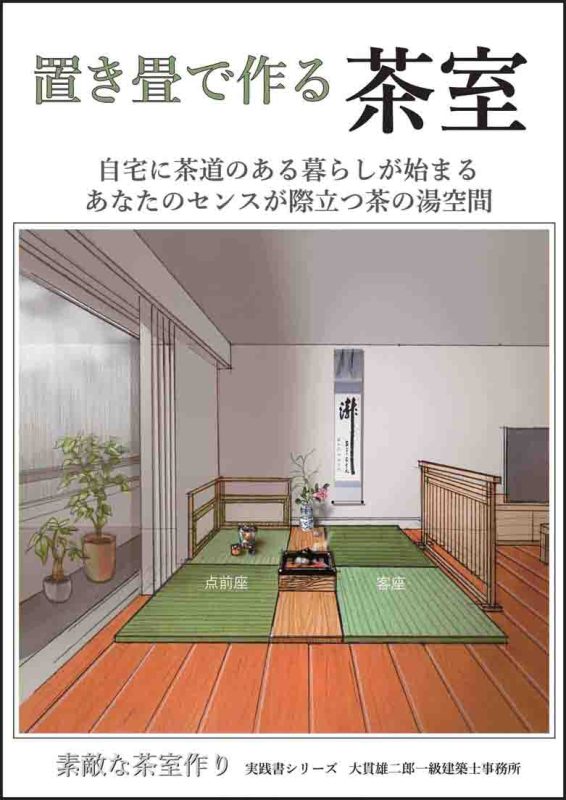

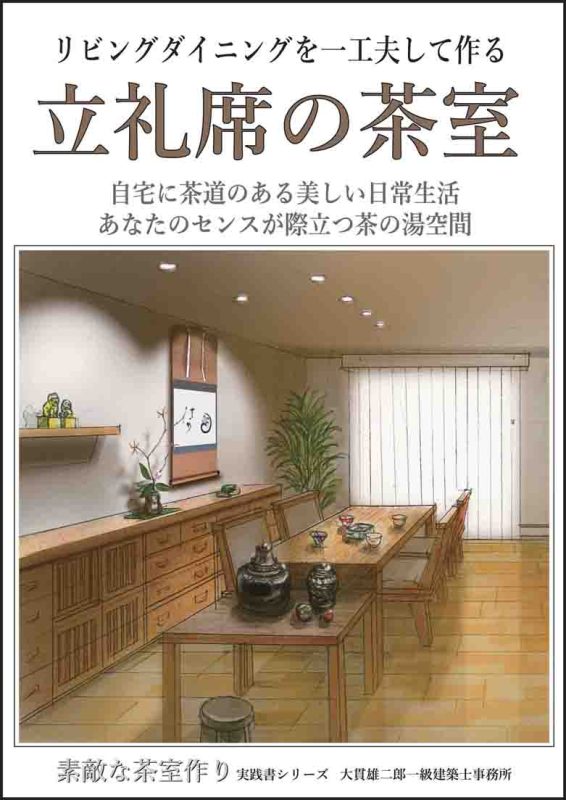

電子書籍【素敵な茶室作り】実践書シリーズ 大貫雄二郎一級建築士事務所著

【素敵な茶室作り】とは?

『素敵』とは、『素直なあなたの気持ちに合い、あなたの心が引かれるもので、誰も敵(かな)わない、オンリーワンの魅力があることです。

「人に自慢したい茶室」「作ったけれど使わない茶室」では、あなたにに相応しくありません。

あなたの日常生活がより豊かに、充実した日々を送れる、そんな茶室作りを目指して下さい。

17歳から茶道を始め、茶室に魅せられ住宅会社のデザイン設計の職につきました。現在は独立して、茶室設計専門の建築士事務所を主宰しています。